日本初の女性首相誕生の影響、最高裁違憲判断の放置、同性カップル事実婚認定の明暗ーー10月に起きたこと

皆さん、こんにちは。松岡宗嗣です。

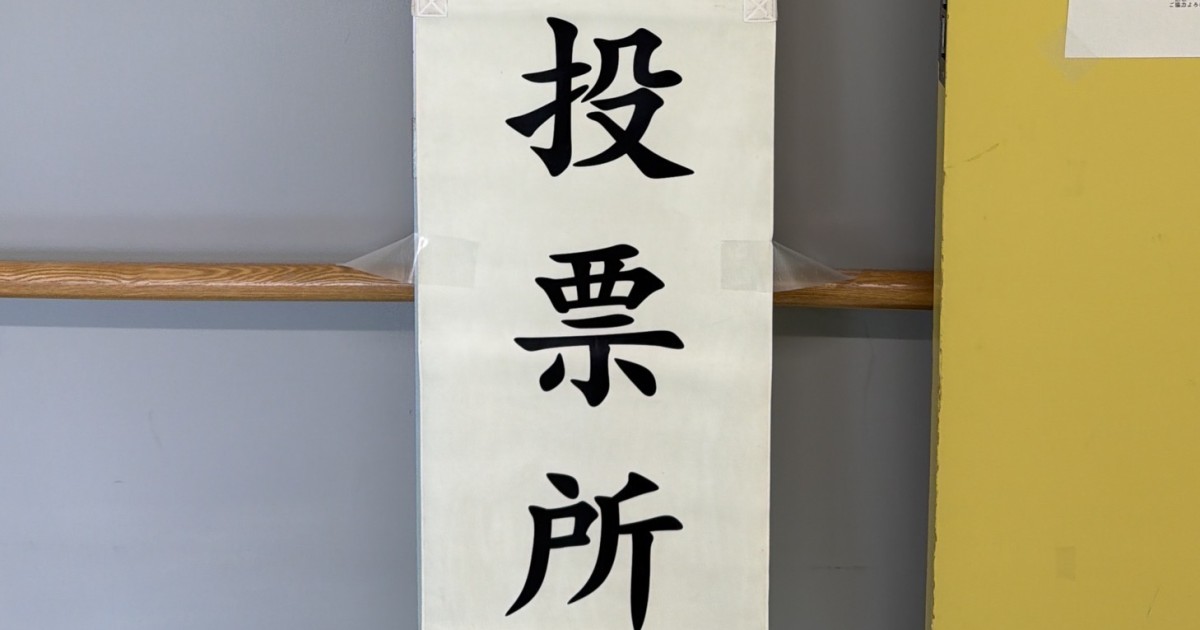

2025年も暮れにさしかかる頃ですが、10月は政治情勢が大きく動いた月でした。日本で初めて女性首相が誕生し、その意義や影響をめぐって社会のあちこちで議論が起こりました。

第一回目のニュースレターでは、10月に起きたLGBTQ+に関する主なニュースを振り返りながら、特に「日本初の女性首相誕生」が今後のジェンダー平等、LGBTQ+の権利にどのような影響を及ぼすのかを考えていきたいと思います。

同性パートナー事実婚認定の明暗

10月のはじめ、政府が一部の法令で「同性パートナーも事実婚に該当し得る」としたことを受けて、当事者団体が記者会見を開きました。

詳しくはYahoo!ニュースでまとめていますが、この動きのきっかけとなったのは、2024年3月の最高裁判決です。同性パートナーが犯罪被害者給付金の支給を拒否された件に関して、最高裁は「同性パートナーも事実婚に該当し得る」と判断しました。これを受け、政府は2025年1月に24の法令で同性パートナーを事実婚として含める方針を発表し、残る130の法令については「検討中」としていました。

そして9月30日、政府は新たに9つの法令で同性パートナーを事実婚に含めると発表しましたが、残る約120の法令については引き続き対象外としています。

政府が同性パートナーを事実婚と認める姿勢を示したことは大きな一歩です。しかし、社会保障制度からは依然として排除されたままという点が問題になっています。

たしかに「DV防止法」や「サービス付き高齢者向け住宅」の入居要件などで、同性カップルも事実婚と同様に扱われるようになった点は前進といえます。しかし、雇用保険法、国民年金法、厚生年金保険法、健康保険法、育児・介護休業法といった、日々の生活を支える基盤である社会保障制度からは依然として除外されたままです。さらに、「私立学校法施行令」の改正では、同性パートナーの権利を広げる内容ではなく、「学校法人の役員が親族等に特別な利益を与えてはならない」とする制限の対象に同性パートナーを追加するという、むしろ“制限の強化”という形になってしまいました。

負担や不利益の面ばかり異性の事実婚と同じ扱いを受けて、社会保障の恩恵は受けられないというのは差別的取扱いです。社会保障こそが重要で、生活を支える根幹です。異性カップルと同性カップルで差を設けることに合理的な理由はありません。

現状は、政府による恣意的な差別と言わざるを得ず、残る約120の法令についても速やかに事実婚として認める必要があります。